张江栅的百年沉浮

2016年12月21日,是张江镇江欣田园“城中村”改造项目(国土部分)签约期的最后一天。深夜,张江镇征收(动迁)工作指挥部办公室依旧灯火通明,132户动迁对象已经有131户完成签约,临近24点,签约率达到99.24%的讯息向外公布。这个雨夜,办公室工作人员、城中村居民都不平静,一些居民甚至特地从新家赶过来,再和老街坊一同看看这片生活了几十年的地方。

□本报记者 徐玲

从张江路祖冲之路往南看过去,这里仅仅是一片待拆的城中村,跟一般的拆迁房并无二致。但是,如果绕道江东路走进去,经过江东路桥的时候,就会有一种厚重的历史气息扑面而来。

古镇桥 水乡韵

附近居民告诉记者,“我们都习惯称江东路桥为‘正心桥’,以前这里不叫江东路,这条河也不叫西沟港,老一辈都知道这里叫沥浜。“沥浜”是个极具浦东特色的河道名字,浦东地区靠近长江出海口,这里的先民为了改造盐碱土壤,开挖如棋盘似的沟浜,压碱排碱的同时也能抗旱排涝。沥水排碱,就称“沥浜”。

几百年里,这片土地从盐碱地变成良田,形成浦东集镇“张江栅”,现如今又发展成为城市化地区,只有沥浜的名字和桥下的悠悠流水,似乎在时光的隧道里氤氲缭绕,穿梭轮回。

这里是江南水乡集镇,而“张江”却不像泖港、泗泾那样以水为名。记者了解到,“张江镇”是浦东地区唯一以历史人名命名的乡镇。张江何许人也?他是明朝嘉靖初年至万历初年间人,当时的张江栅还称“古桐里”。嘉靖33年(1554年),张江组织民众抗击倭寇,保得“古桐里”一方平安。尔后又建市舍、造栅栏,开创了一地繁华。光绪年间南汇县志也有记载:“张江栅镇,邑北七十里,一名古桐里,有张姓名江者创建市舍,故名。”张江栅镇在清乾隆年间,已发展为相当规模的集镇。

张江栅是典型的水乡集镇,镇周环绕着马家浜和沥浜,古老的吕家浜横穿镇中。“吕家浜”一直是浦东腹地主要的交通运输水道,为五百年张江栅的繁荣,负载着商品交流的重任。镇东有建于明代万历年间、横跨马家浜的石拱桥——天宝桥,该桥贯通东西大街,如今已不见踪迹。南北街由石条砌成的太平桥连接,在广兰路靠西一侧的吕家浜上,记者见到了这座古桥。桥栏杆上的钢管有些锈蚀,横卧在水面上的斑驳石条应该仍是当年之物。太平桥如今依旧能通行,两侧上下坡除了有石台阶,还有平整的石条直通,方便车辆通过。尽管“太平桥”三个字依旧镌刻在石条的一侧,但城中村的不少居民已经模糊了它的名字。广兰路上来往的行人和飞驰的车辆,也早就忘却了这里还有一座保太平的太平桥。

太平桥往西,有众安桥将西南街(糖坊街)与扎扣弄连接。众安桥历经岁月,依旧陪伴在居民身边。相比太平桥,众安桥更能引起人们的注意,桥头各有背面相对的两只小石狮子。随着佛教的传入和盛行,狮子便在人们心目中成了高贵的灵兽,成为我国古建筑中不可缺少的一种装饰物。一种观点认为,狮子是吉祥的动物,可以驱除邪恶。也有一种观点认为:“石者实也,狮者思也,言思前人创业后人守成之不易也。” 或许,我们可以这样认为,众安桥上的石狮子,不仅是一种吉祥的寓意,也是对于张江建市造栅的尊崇。如今张江在建设自贸区、科学城中涌动的创业血脉,或许也是绵延于此。

再往西便到了西栅口,这里的槐树桥已经改名为“马家浜桥”,因为拆迁的缘故,“马家浜桥”的铭牌倒在了桥堍。张江镇文化发展咨询专家奚报国告诉记者,这座桥是由原来的位置移到此处的,这里是新马家浜,也就是上文所提及的沥浜之往北延伸段。老马家浜的位置其实在如今的广兰路太平桥东北侧,当年因为水道太过曲折,为水路通行便利,人们便在原先沥浜的基础上疏浚开凿了新马家浜与外界连接,老马家浜也就逐渐淤塞填没。“马家浜”的名字后人或许会有些“错乱”,但老张江人都明白其中之变迁。经过这座“槐树桥”往南,便又回到了“正心桥”一带。整个张江栅水路四通八达,层桥迭架,独具水乡风貌的特色让人很容易记住它。

高度繁荣的汇北重镇

有了水,便有了人,有了人,便有了生意,有了生活。昔时,这里有条件的农家用划桨船、手摇船,到了20世纪30年代,张江镇上有老板合伙开设小火轮航班,每天经吕家浜,向西过钓鱼桥、牛角尖,再经白莲泾过北蔡、严家桥、六里桥进入黄浦江。

张江镇一直以来都是浦东经济文化繁荣的集镇之一。在张江镇,从东栅口起到西栅口数来,有城隍庙、孔庙、文昌阁、天竺庵、观音堂,经济的飞速发展与传统文化的融合在这些建筑中可见一斑。如今的新西街36号就是当年的天竺庵所在,只是无论从外墙还是内饰,都已经看不出一点香火的痕迹。天竺庵建于明嘉靖年间,原是张氏之家庙,清雍正年间,因庙舍破败不堪,里人倡议重建。重建后的“天竺庵”有前后两殿及东西厢房,后殿为“大雄宝殿”。“天竺庵”虽建筑面积不大,但供奉的菩萨众多。东厢是“观音殿”,供观音菩萨;西厢是“地藏殿”,供地藏王菩萨。前殿的正厅设有关帝及周仓、关平的金身神位。奚报国解释道,请入关帝神位与张江镇经商人口众多、经济发达有关。自从“天竺庵”的前殿设了关帝的神位,人们把这部分的建筑称作“关帝庙”,门前的一方空地称做“庙场”。因为是“庙场”,在新西街上形成了一片难得的开阔地,让人依稀想象出当年的辉煌气势。

记者注意到,待拆的老房子外墙上,都用红漆写着“拆”“交”“留”“保”等字样,这是拆迁公司特地做的标记。关帝庙就属于要“留”要“保”的老建筑。关帝庙对面,墙上也写着大大的“保”字,这里是张江栅商会所在地。在现代文明中,商会是更能维护经商者实际利益的民间组织。民国初年,钱万隆老板钱子荫与懋泰糟坊老板陈学义,倡议组建了“张江栅商会”。在天竺庵南侧,靠近吕家浜的“庙场”上,朝大街面北立向,建造了中西式三开间二层商会办公楼。该楼两层北侧都有走廊,临街处建造了装有铁栅的透视式围墙,围墙中部是西式门坊,装有双开西式花格铸铁大门。大门进去是印有花格纹的水泥地坪走道,走道两侧各安放西式三人座石椅一只,供人歇息。走道两旁是小花园。整个建筑在当时说来比较新潮。上世纪30年代,在底层东间装有电话总机一台,张江栅成为浦东最早通电话的集镇之一。解放前,这里也曾临时兼作乡公所,解放后成为邮电所,上世纪80年代,邮电所迁出后成为民居。68岁的樊惠良是这里的住户,当年,因为其亲戚在邮电所工作,所以在此有了一间房。樊惠良指着门坊上的五角星告诉记者,这是解放后重塑的,目前小楼外侧可见的房屋,均为上世纪80年代在商会小花园上加建的建筑,把原来商会小楼都遮住了。奚报国介绍,张江镇是浦东唯一组建有“工商业联合会”(简称商会)的农村集镇,成为浦东腹地商贸活跃、经济繁荣的“汇北重镇”。

说起张江镇的传统手工业酿造业,不得不提具有百年历史的钱万隆酱园,其传承至今已有120余年,是浦东地区唯一的一个“中华老字号”企业。“钱万隆酱园”的标牌还在,酱园所在地却是一家连锁快捷酒店在经营。走进原酱园,“钱万隆”第三代老板钱安伯建于1933年的一座3层西式平顶楼房依旧完好。据介绍,这是张江栅第一座钢筋水泥的西式楼房。楼房一侧还开凿了用电泵抽水的深水井,洋楼顶上还建造了一座储水塔,用以提供生活和生产用水。“钱万隆”创始人钱锦南在店堂西侧的花园里亲植了广玉兰一株,希望他的事业象广玉兰一样根深叶茂,常青飘香。如今的广兰路便是得名于此。张江镇许多以植物命名的道路中,或许藿香路上并无藿香,丹桂路也并无丹桂,但广兰路却实实在在有一株百年广玉兰见证着历史沧桑。

84岁的俞老伯住在新东街上,动迁签约期临近结束,他却依然舍不得离开这片已经人去楼空的故土:“习惯啦,再住几天,以后就回不来喽。”俞老伯告诉记者,在张江栅,以前有典当行、老虎灶、烟纸店、茶馆等,不少弄堂的名字也带有类似的印记,扎扣弄里面就是做棉纺轧花扎扣的,糖坊街上就有生产饴糖的糖坊……俗语说:一镇有三坊,街市就兴旺。透过这里的绵绵细雨,一幅安居乐业、财水兴旺的“水乡清明上河图”似乎已经跃然眼前。

百年老街 亟待新生

张江栅镇,曾经有过历史上的辉煌,改革开放后,随着社会经济的快速发展,往昔的老街难以应对现代商业发展的要求,张江镇的商业中心渐渐移向公路两旁。20世纪70代起,包括南街在内的张江栅三坊四华里老街逐渐冷落,各种商业店铺向镇西的川北公路和张江路两侧兴建延伸,曾经繁华的老街变成一片民宅。

随着浦东的开发开放,大量人口涌入张江,平静的老街又起波澜。老街上,无论普通房屋还是保护建筑,无不以居住为先,新西街20-22号曾经是张江家的“华海堂”,它与新西街88号杨氏民居、糖坊街的吕虎臣别墅,无论曾经住过怎样显赫通达之人,如今都已经成为晴天“万国旗”飘舞、早晚炊烟袅袅的普通民居。为了承载越来越多的人口,老屋被分割为大大小小不同的隔间,吃喝拉撒的日常生活,都在人均只有几个平方米的空间里进行着。

天竺庵就是从供奉香火变为人间烟火的典型代表,从新西街36号的大门走进去,十多个电表排排挂在墙上,前殿后殿的气派早已不复存在,连附近的居民也不清楚这个门牌号里究竟住着几户人家,只能从电表数量判断大致的户数。几十年里,这里都供民居使用,眼下,动迁居民都搬走了,被主人遗弃的水斗里,大蒜苗依旧郁郁葱葱,瓦片上一只遗落的拖鞋让人依旧可以感受到这里的生活气息。

放学的时候,有背着书包的小学生回到老街,用胸前挂着的钥匙开门进屋。孩子并不是这里的原住民,他们租住在这里。生活起居受限了,就会在方寸之地上再想想办法。记者在老街上看到,沿街有不少类似一人高的冰箱大小的水泥建筑,有居民告诉记者,这是简易的厨房,能放得下锅灶厨具便好,人不用站到里面就可以炒菜,饭点过后,只消一把挂锁,就算关门了。居民张女士说,老街的住户家里大多都是上下铺加打地铺,至于洗手间和淋浴,也是少数家庭才能拥有的奢侈设备:“家里只有这点面积,能改造的都改造了,解决了吃饭睡觉的问题,如厕有马桶,洗澡就去浴室。”

江欣居委工作人员告诉记者,居委共有户籍人口700多,但实际居住人口则有2300多。城中村脏乱差的问题已经不是一天两天了,居委曾根据实际情况写过两份上报材料,列举了城中村的13个问题。由于违章搭建,道路越来越狭窄,消防车、救护车、警车等三车不通;下水道陈旧,晴天堵塞,雨天倒灌;村里电压不够,曾有高考学生复习迎考,无奈家中电灯不亮,空调不动;家中卫生设施不够,有一些居民直接将大小便排入河中……居委工作人员说,每天清晨,吕家浜水面上都会有一些花花绿绿的马夹袋,里面装的正是方便之物,有关部门几乎天天都要打捞,城中村卫生状况可见一斑。

一个破败的城中村,不应再镶嵌在现代化的科技城中。如今,张江镇一号民生工程已经启幕。“城中村”的居民,动迁到了有绿荫和花香的居民小区中,留下来的百年老街,即将进行保护性开发,修旧如旧,恢复昔日繁华面貌。张江镇其余历史古迹也将借此机会,或平移、或修缮,百年张江栅将重现往日的荣耀与辉煌。

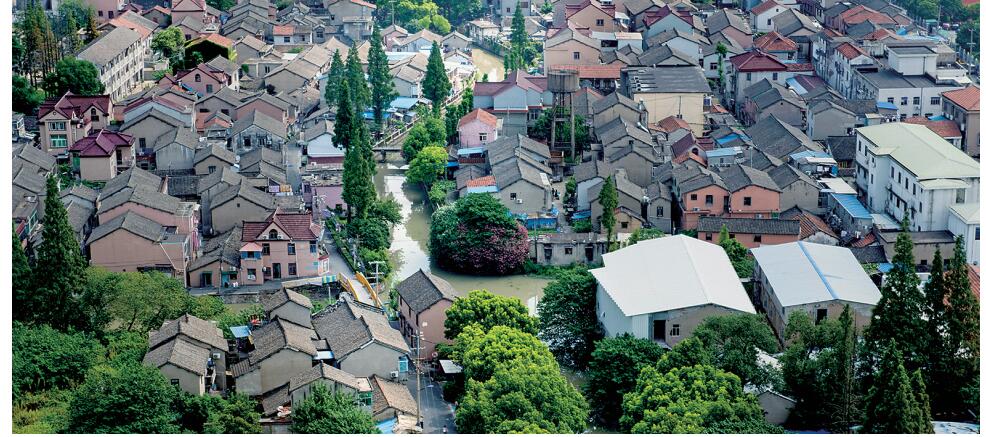

张江老街呈现河渠纵横的水乡风貌。

①石狮子,是老街百年风华的见证。

②吴伯文老宅——文革前原张江乡政府。

③太平桥上的石刻烙印,不注意根本发现不了。

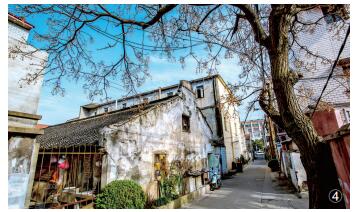

④上百年的烟火气息,就藏在这些平淡无奇的民居里。

⑤昔日的老邮局,默默记载着历史的变迁。

⑥老街真的要拆了,一砖一瓦一草一木都是那么不舍。

□本版图片由今日张江提供

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体