上海光源: 看见一微米的世界

■徐网林 摄影报道

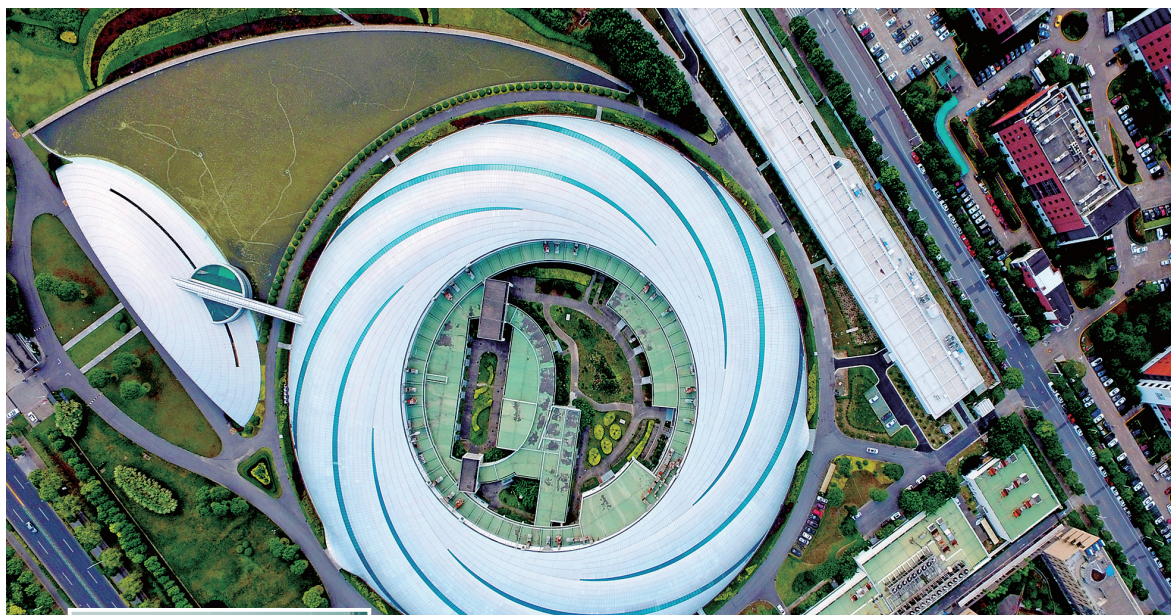

有人说,以科创为坐标轴,阅读上海,一定不能错过张江的“鹦鹉螺”。“鹦鹉螺”大名“上海光源”,全称“上海同步辐射光源”,是我国第一台由国家和地方共同投资、中国科学院和上海市合作建设的大科学装置,由中国科学院上海应用物理研究所承建。

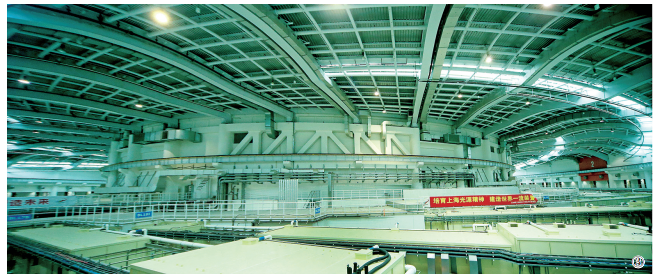

在张江国家科学中心,上海光源算得上“老大哥”:2004年12月破土动工,约300人的光源团队,在300多个单位的协助下,经过大规模技术攻关与系统集成,于2009年4月按期、高质量地完成了建设任务,2010年通过国家验收。

开放8年来,这台“超级显微镜”以光为媒,持续升级:上海光源二期扩容工程、软X射线自由电子激光用户装置与活细胞结构与功能成像平台去年底开工建设,X射线自由电子激光试验装置正在出光调试。8年多来,这个平台已安排了来自460家单位的2000多个研究组开展科学研究,实验用户超过2万人,支撑我国科学家取得了一系列重大研究成果。

上海光源外形酷似巨大的“鹦鹉螺”,圆形的“螺壳”内,3台加速器负责“出产”同步辐射光。无数电子以近乎光速昼夜不停地高速旋转。每每转弯,就会沿切线方向放射出一束束不同波长的高品质同步辐射光,通过光束线最终照射在各个实验站的样品上。

运用光与物质相互作用的科学原理,科学家可以在分子和原子尺度上观察微观物质世界。拿结构生物学来说,原来单个课题组解析一个蛋白质结构,可能要几年时间。上海光源建成后,平均解析时间降为几个月甚至数天。目前,我国研究人员利用上海光源1年解析的蛋白质结构数量,是以前几十年的总和。

借助上海光源发出的光,中国科学院院士包信和在天然气直接转化利用研究中取得重大突破,并入选2014年“中国科学十大进展”;清华大学医学院颜宁研究组首次测定了人源葡萄糖转运蛋白的三维晶体结构;中国疾病预防控制中心高福团队揭示出禽流感、埃博拉等多种流行病毒感染机制;中科院物理所丁洪课题组发现了外尔费米子……

专家比喻,在上海光源这个大科学设施的支持下,我国科学家已从原来在“月亮光”下看微观世界,走向在“太阳光”下看微观世界,这对推动基础科学研究、吸引国内外一流科研团队的意义作用巨大。

“国家重器”要发挥引领作用,需要持续创新升级。目前,在“鹦鹉螺”的隔壁,我国首台X射线自由电子激光试验装置正在出光调试。在此基础上,还将动工建设软X射线自由电子激光用户装置,并于2019年正式投入使用。

▲空中俯瞰,上海光源外形酷似巨大的“鹦鹉螺”。在其支持下,我国科学家已从原来在“月亮光”下看微观世界,走向在“太阳光”下看微观世界。

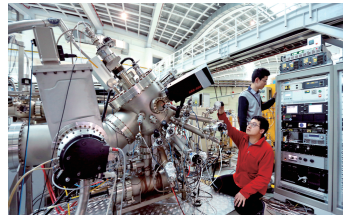

科研人员测试金钢石透光率。

科研人员在进行分子束外延操作。

①每天都有两位科技人员在总控制中心值班。

②科研人员正在做生化实验。

③上海光源拥有一流的厂房、一流的装置和一流的工艺技术。我国研究人员利用上海光源1年解析的蛋白质结构数量,是以前几十年的总和。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体